Птицы – уникальная группа гомойотерных организмов, чей образ жизни связан с такой способностью, как полет. Он возможен при условии напряженной работы мышц грудины и передних конечностей – крыльев. Этот процесс, в свою очередь, обеспечивается непрерывным снабжением миоцитов кислородом и питательными веществами, особенно глюкозой.

Кровь – это субстанция, переносящая их по всему организму, а её движение зависит от интенсивной деятельности сердца – насоса, неутомимо прокачивающего жидкую соединительную ткань. Перенос оксигемоглобина и органических веществ осуществляет кровеносная система птиц. Сердце – главный орган, обеспечивающий кровообращение. Особенности его строения и функции будут рассмотрены в этой статье.

Особенности кровеносной системы

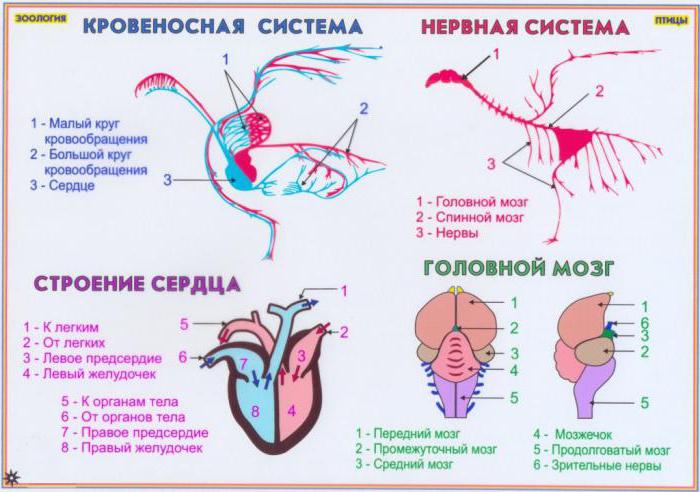

Интенсивный обмен веществ у птиц возможен по двум причинам. Первая — высокое кровяное давление, обуславливающее большую скорость кровотока в артериях и даже венах. Вторая — специфика кровоснабжения лёгких. Сердце у пернатых четырехкамерное, левая и правая его части не сообщаются (имеется полная перегородка), поэтому кровь не смешивается: в левой части движется артериальная, а в правой – венозная. На обмен веществ птиц влияет такой фактор, как прохождение через почки не только артериальной (как у млекопитающих), но и венозной крови по воротной системе сосудов, поэтому в жидких метаболитах у них вместо мочевины образуется мочевая кислота. Далее: форменные элементы крови – эритроциты — у представителей класса Aves имеют ядра, что увеличивает продолжительность жизни этих клеток. Из левого желудочка сердца выходит самый крупный артериальный сосуд – аорта. Она имеет правую дугу, бифуркация которой приводит к формированию левой и правой безымянных артерий, которые обеспечивают голову и крылья птиц питательными веществами и кислородом.

Разработка урока 41 «Особенности внутреннего строения птиц» /Быховский Б.Е., 7 кл/

Урок 41.1 Тема:

Особенности внутреннего строения птиц

Цели:

раскрыть особенности строения систем внутренних органов птиц, показать черты их приспособленности к полету.

Ход урока

1. Организационный момент

2. Повторение изученного материала

Беседа по вопросам: какие системы внутренних органов имеют позвоночные? Где они расположены? Какие функции выполняют? Какое имеют значение в жизни животных? /Заслушать ответы учащихся/

Подготовьте таблицу для заполнения на протяжении урока первых двух столбцов:

3. Изучение нового материала.

Слайд 1 –

Сегодня на уроке мы продолжим изучение особенностей строения птиц. Птицы имеют такие же системы, как и ранее изученные позвоночные.

Слайд 2 –

Органы расположены в полости тела, которая у пернатых защищена грудной клеткой и костями таза. Хотя план строения этих систем одинаков, однако, в связи с приспособлением к полету, внутреннее строение птиц отличается рядом особенностей.

Слайд 3

–

Внутренние органы птиц имеют сложное строение, в результате чего выявляется новый уровень развития:

— высокая и постоянная температура тела, не зависящая от внешней среды;

— четырёхкамерное сердце, в котором происходит полное разделение артериальной крови и венозной;

— срастание многих костей, наличие цевки;

— наличие воздушных мешков;

— более высокий уровень развития центральной нервной системы.

Слайд 4 –

Птицы – любители быстрой еды. Процесс пищеварение протекает быстро. У маленьких птичек 8-10 мин.

Слайд 5 —

Пищеварительная система

. Полет связан с затратами большого количества энергии (например, голубь, летящий со скоростью 70 км/ч расходует в 27 раз больше энергии, чем в покое). Источник пополнения энергии – пища, поэтому птицы потребляют много разнообразного корма. Голубь – зерноядная птица, в строении его пищеварительной системы отражаются особенности, связанные и с характером корма, и с приспособленностью к полету.

Ротовая полость (подвижный язык, слюнные железы) – пищевод – зоб – тонкостенный двухкамерный желудок (железистый и мускулистый отделы) – тонкий кишечник – двенадцатиперстная кишка (поджелудочная железа) – задняя кишка – клоака.

Слайд 6 —

Это наличие зоба, хорошо развитого мускулистого отдела желудка, клюва без зубов, быстрое пищеварение, частое удаление непереваренных остатков пищи из организма и др.

Слайд 7 —

Дыхательная система.

У птиц самая эффективное дыхание: кольцевой путь, воздушные мешки.

Слайд 8 –

Птицы отличаются своеобразным строением дыхательной системы. Бронхи, пронизывающие небольшие лёгкие, соединены с десятком воздушных мешков. При вдохе воздух поступает в лёгкие и в мешки, при выходе в лёгкие проходит насыщенный кислородом воздух из воздушных мешков. Таким образом увеличивается интенсивность газообмена. Кроме того, воздушные мешки позволяют изменять плотность тела при нырянии, а также предохраняют внутренние органы от перегрева, удаляя избыток тепла.

Слайд 9 —

Основные органы: органы дыхательного пути, легкие, воздушные мешки.

Дыхательные пути: ноздри, носовая полость, гортанная щель, трахеи, бронхи. Функции: согревание воздуха, проведение его в легкие.

Воздушные мешки способствуют увеличению объема вдыхаемого воздуха, участвуют в механизме двойного дыхания, содействуют теплоотдаче, предохраняя организм птицы от перегрева.

Глотка – трахея (нижняя гортань с голосовыми связками) – два бронха – бронхиолы – легкие – воздушные мешки.

Слайд 10 – Принцип двойного дыхания

. Особенностью дыхания птиц является то, что обогащенный кислородом воздух проходит через легкие дважды – на вдохе и на выдохе, вытесняемый из воздушных мешков при сокращении мышц стенки тела.

Слайд 11 –

Самое совершенное кровообращение.

Сердце четырёхкамерное; два круга кровообращения; сердце сокращается с большой частотой

Слайд 12 —

Кровеносная система.

Полное разделение большого и малого кругов кровообращения у птиц, благодаря чему артериальная и венозная кровь не смешиваются. Сердце четырехкамерное (два предсердия и два желудочка), велико по объему. Сердце у птиц работает более интенсивно, чем у земноводных и пресмыкающихся. Так, число сердечных сокращений у травяной лягушки не превышает 40-50, а у снегиря достигает 730 в минуту!

Слайд 13 —

Рассмотреть направление движения крови по сосудам, используя схему

Слайд 14 –

В левом предсердии и желудочке кровь артериальная, а в правой части сердца – венозная.

Вывод об особенностях кровеносной системы: крупные размеры сердца, наличие четырех камер, благодаря которым ткани организма получают артериальную кровь, богатую кислородом.

Слайд 15 –

Сравнительный анализ кровеносной системы животных разных групп. Вывод: эволюция кровеносной системы шла в направлении увеличения содержания в крови кислорода, от которого зависит обмен веществ.

Слайд 16 –

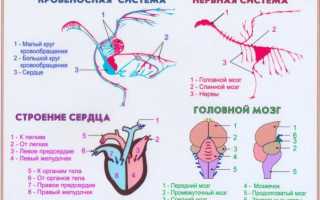

Высокоразвитая нервнаясистема.

Значительное развитие головного мозга, объём в 10 раз больше чем у рептилий; могут обучаться; органы чувств: зрение, слух, обоняние.

Слайд 17 — Нервная система

птиц сложнее, чем у рептилий. Это выражается в более крупных размерах его переднего отдела и мозжечка, в наличии относительно больших зрительных долей, что связано с более сложным строением органов зрения, связано с расширением двигательной активности и усложнением поведения. Масса головного мозга примерно равна массе спинного мозга у рептилий, а у птиц он всегда больше (у Куринных – около 150%, у голубей – 250%).. Мозжечок очень большой: это объясняется сложными движениями птиц, требующими координации движения тела во время полета.

Головной мозг достаточно большой, развиты большие полушария и мозжечок. У птиц хорошо развиты зрение, слух и чувство равновесия; обоняние и вкус развиты плохо. Глазные яблоки большие и малоподвижные; ограниченность поля зрения компенсируется подвижностью шеи. Слух особенно хорошо развит у охотящихся в темноте птиц; пещерные птицы ориентируются при помощи эхолокации.

Слайд 18 – Схема строения нервной системы птиц

Слайд 19 – Органы чувств.

Орган слуха, как и у рептилий, состоит из внутреннего и среднего уха. Зрение у птиц развито очень хорошо. В отличие от амфибий, рептилий и млекопитающих, обитающих в условиях малой освещенности, среди птиц нет видов с недоразвитыми глазами. Глазные яблоки крупные, особенно у птиц, которые активны в сумерки и ночью (совы, филины), а также у птиц, высматривающих добычу издалека (ястребы, коршуны, орлы).

Слайд 20 – Поведение птиц.

Оно проявляется в различных формах заботы о потомстве (гнездостроение, откладка и насиживание яиц, обогревание птенцов, их кормление), в сезонных перемещениях, в развитии звуковой сигнализации. Более сложное поведение птиц по сравнению с поведением пресмыкающихся обусловлено высоким развитием ЦНС.

Слайд 21

–Выделительная система.

Почки – мочеточники – клоака. Мочевого пузыря нет.

Слайд 22 – Половая система.

У самцов развиты парные половые железы – семенники, в то время как у самок сохраняются только левый яичник и яйцевод. Семяпроводы от семенников впадают в клоаку (лишь у примитивных птиц имеется копулятивный орган).

Слайд 23 –

Итак, подведем итоги и уточним, почему птицы рождены для полета.

Слайд 24 –

Приспособления к полёту у птиц:

1. Преобразования передних конечностей в крылья.

2. Перьевой покров.

3. Изменения скелета:

— сросшийся во всех отделах, кроме шейного, позвоночника;

— образование выроста грудины — киля, как места для прикрепления мышц;

— полые, тонкостенные кости;

4. Развитие грудной — летательной мускулатуры.

5. Двойное дыхание, обеспечивающее птицам насыщение крови кислородом на вдохе и выдохе.

6. Преобразования, направленные на облегчение тела в полёте:

— замена челюстей, несущих зубы, на лёгкий роговой клюв;

— отсутствие одного из яичников;

— редукция заднего отдела кишечника.

Слайды 25-26 – Это интересно:

- Птицы — третья группа животных, освоивших активный полет. КТО первыми поднялся в воздух?

- Сначала в воздух поднялись насекомые. Затем в мезозойскую эру к ним присоединились летающие ящеры — птерозавры. В наши дни лидеры среди летающих позвоночных — птицы.

- Есть еще и четвертая группа летающих животных.

Кто эти животные?

4. Закрепление изученного материала.

Слайд 27 –

Упражнения по пройденному материалу

- Сравните строение и функции пищеварительных систем птиц и пресмыкающихся. Чем вызваны изменения в системе органов пищеварения у птиц по сравнению с рептилиями?

- Какие отличительные черты в строении и функциях дыхательной системы связаны с полетом птиц?

- Чем можно объяснить интенсивный обмен веществ у птиц?

- Почему у птиц быстрее, чем у рептилий и амфибий, вырабатываются условные рефлексы?

- Назовите прогрессивные черты организации птиц по сравнению с пресмыкающимися.

Слайд 28 — Задание.

У птиц более сложное поведение, чем у пресмыкающихся. Приведите примеры сложного поведения птиц.

Выберите в тесте пример условного рефлекса:

1 — добывание корма

2 — постройка гнёзд

3 — прибегают на голос птичницы

4 — кочевки птиц

Слайд 29 –

Вопрос: Каковы же черты приспособленности птиц к полету?

5. Подведение итогов. Оценивание учащихся.

Слайд 30 — Домашнее задание:

изучить материал § 55, ответьте на вопросы к параграфу и выполните задание, приведенное на стр.152.

Анатомия сердца

Являясь полым мышечным органом, оно расположено в правой части грудной клетки и покрыто перикардом – околосердечной сумкой. Спереди грудины сердце у птиц частично прикрыто дополнительными дыхательными органами – воздухоносными мешками. Оно имеет вид конуса, верхушка которого занимает промежуточное положение между желудком и печенью.

В зависимости от биологического вида птицы, форма сердца может быть различной: от круглоконической до эллипсоидно-вытянутой. Этот орган кровообращения состоит из трех оболочек: внешней – серозной (эпикарда), средней (миокарда) и внутренней (эндокарда). Наиболее важная из них – средняя оболочка, от строения которой зависит высокая активность и работоспособность сердца.

Миокард

Он образован поперечнополосатой мышечной тканью особого строения, что отличает сердце у птиц от всех других внутренних органов, содержащих только гладкие мышцы. Внутреннее расположение кардиомиоцитов обеспечивает прочность и равномерно распределяет нагрузку во время их сокращения. Ещё одна важнейшая особенность сердечной мышцы – независимость систол и диастол камер: предсердий и желудочков. Клетки миокарда переплетены между собой, поэтому нервные импульсы молниеносно иррадиируют по кардиомиоцитам, и вся оболочка мгновенно сокращается.

Камеры сердца

Два предсердия – левое и правое, а также два желудочка имеют несколько особенностей, связанных с анатомией миокарда. Его стенка значительно прочнее и толще в левой половине сердца, так как из её желудочка артериальная кровь под большим давлением выбрасывается в аорту и далее поступает в большой круг кровообращения. В сердце кровь всегда движется в одном направлении: из предсердий в желудочки и далее из правого в легочные артерии, а из левого в правую дугу аорты. На границе между камерами расположены атриовентральные клапаны, состоящие из соединительной ткани: мускульный и перепончатый. Они не позволяют порции крови возвратится из желудочка в предсердие. Сердце птицы, строение его камер и клапанов зависит от того, к какой систематической группе она относится.

У новонебных (настоящих птиц) передние левая и правая, а также задняя вены впадают в правое предсердие самостоятельно, а у древненебных полые вены сливаются, образуя синус. Между ним и правым предсердием сформированы два мускульных клапана. К первой группе относятся птицы семейства голубеобразных, гусеобразных, воробьиных, дятлообразных и др. Вторую группу образуют казуарообразные, кивиобразные, нандуобразные, еще называемые безкилевыми птицами (нелетающими).

Дыхание, органы чувств и размножение у птиц

Дыхание птиц

Через ноздри около подклювья.

От гортани идет трахея, разделяясь на два бронха. В месте разделения есть нижняя гортань с голосовыми связками — для создания звука.

Легкие в виде губки с трубочками внутри (вторичные и третичные бронхи, на которые делятся основные). Стенки усеяны сосудами для газообмена.

У легких есть передние и задние воздушные мешки.

При вдохе воздух идет в задние воздушные мешки и в легкие, на выдохе отработанный воздух выходит из легких в передние воздушные мешки, а воздух с кислородом поступает из задних воздушных мешков в легкие. Такое устройство позволяет иметь постоянный приток кислорода к легким, а также позволяет свежему холодному воздуху в задних мешках охлаждать внутренности тела от перегрева во время полета.

Птицы имеют уже четырехкамерное сердце, что позволяет крови не смешиваться.

Большой круг кровообращения, с насыщенной кислородом кровью, делается благодаря левой половине сердца, а малый круг кровообращения с венозной кровью, которую необходимо насытить кислородом, делается благодаря правой половине сердца. Высокая скорость обмена достигается благодаря быстрой работе сердца, которое у некоторых птиц может сокращаться более 1000 раз в минуту.

Нервная система также более развитая, чем у предыдущих животных. Развиты полушария головного мозга (так как имеют более сложное поведение в виде ухода за потомством, миграцией, и т.д.), очень развит мозжечок, который управляет движениями. Быстро вырабатываются новые рефлексы. Появляется навык предвидеть наступление событий (уходить от вооруженного человека, прятаться от хищников и т.д.).

Органы чувств

Волосовидные перья по всему телу играют важную роль в осязании.

По бокам головы расположены глаза.

Ближе к затылку ушные углубления с барабанными перепонками.

Зрение и слух очень хорошо развиты.

Некоторые птицы способны видеть добычу за 1000 метров от нее.

Имеют цветное зрение.

Обоняние, в основном, не очень развито.

Размножение и развитие птиц

В полости тела, в области крестца у самцов — семенники. Вне периода размножения, семенники очень малого размера, к моменту размножения могут увеличиваться в тысячу раз. От семенников по семяпроводам сперматозоиды попадают в клоаку.

У самок только один яичник у левой почки. Из-за необходимости откладывать яйца яичник остался только один, так как большее количество яиц невозможно протолкнуть через таз, а значит, нет смысла в их развитии.

Круги кровообращения

Как мы уже упоминали, сердце у птиц четырехкамерное. Его строение обуславливает два круга кровообращения. Малый круг (легочный) начинается в правом желудочке, а заканчивается в левом предсердии. Большой круг берет начало в левом желудочке. От правой дуги аорты артерии разветвляются и приносят кислород и питательные вещества в клетки всех органов и тканей птицы. Венозная кровь собирается в полые вены, которые входят в правое предсердие, на этом заканчивается большой круг кровообращения.

Строение сердца птицы

Этот полый мышечный орган у птиц и млекопитающих имеет сходное строение. Главное его отличие в том, что оно четырехкамерное. По строению сердце у птиц делится на правое и левое предсердие, а также правый и левый желудочек. Разделяют эти отделы специальные клапаны, состоящие из фиброзно-мышечной ткани. Правый клапан называют трикуспидальным, он трехстворчатый. Левый – митральный, его строение двустворчатое.

Обогащение крови кислородом происходит так: по двум передним и одной задней полым венам кровь поднимается к правому предсердию, из него перетекает в правый желудочек, затем малый круг кровообращения прогоняет кровь через легкие. Насыщенная молекулами кислорода кровь поступает затем в левое предсердие, после чего – в левый желудочек, их которого попадает в главную аорту и разносится по всем органам и системам.

Специфика сердечной деятельности

Изучая главную часть кровеносной системы – сердце птицы, строение и функции его камер, — отметим, что этот орган имеет достаточно большую величину и массу относительно веса самого организма. Например, у таких птиц, как снегири, вороны, утки около 1 – 1,3 % от массы тела, а у видов с высокой скоростью и маневренностью полета – до 2 %.

Например, у хищных птиц – орлана-белохвоста, сокола — сердечный индекс составляет около 1,8 %. Кроме этого, птицы имеют высокое кровяное давление, а частота пульса колеблется от 200 до 600 ударов в минуту, а во время полета достигает 1200 сердечных сокращений.

В данной работе мы ответили на вопрос, какое сердце у птиц, изучив особенности миокарда и охарактеризовав специфику их сердечно-сосудистой деятельности.

Органы кровообращения. Основной особенностью кровообращения у птиц является несмешиваемость артериальной и венозной крови, что обусловливается строением сердца и артериальных дуг.

Сердце четырехкамерное, состоящее из двух предсердий и двух желудочков. Относительные размеры сердца у птиц сравнительно с другими позвоночными велики, что связано с большей интенсивностью обмена веществ, особенно во время полета. Так, сердечный индекс утки равен 0, 6, а у кролика — всего 0,2. Масса сердца у мелких птиц относительно большая, чем у крупных, что связанно с более интенсивным обменом веществ ( в свою очередь это обусловлено тем. что у мелких животных менее выгодное соотношение между объемом тела и его поверхностью, отдающей тепло). Например, у снегиря при массе тела в 23 г относительная масса сердца равна 1,3%, у чечетки массой 13г — 1,6%, а у синицы-московки массой 8г-1,8%.

Прослеживается также зависимость между относительной массой сердца и энергичностью движений. У хорошего летуна сокола-чеглока масса сердца в среднем равна 1,7% массы тела, у менее хорошего летуна пустельги –1,2%, а у плохого летуна сороки — всего около 0,9%.

Работа сердца у птиц более энергична, чем у низкоорганизованных наземных позвоночных. У травяной лягушки число сокращений в минуту равно 40-50, у снегиря — в среднем 730. Хорошо видна зависимость частоты сокращений сердца от размеров тела. У голубя массой 250 г число сокращений сердца в минуту в среднем 248, у зеленушки массой 22 г — 697, у щегла массой 13 г — 754,у московки массой 8 г — 1037. Частота сердцебиений существенно различна и зависит от состояния птицы. Так. У голубя в покое она равна в среднем 165 ударам в минуту, а в полете – 550. При нырянии возникает явление брадикардии, т. е. снижение частоты сокращений сердечной мышцы. У оляпки через 5 с после погружения в воду сердечный ритм уменьшается от первоначального до 73%, через 10 с — до 48% и через 15 с до 42%.

Прогрессивной чертой птиц является и общее увеличение объема крови. У костистых рыб масса крови равна примерно 3% массы, у бесхвостых амфибий – 6%, у птиц – 9%. Кислородная емкость крови примерно в два раза больше, чем у рептилий. Все эти особенности организации служат важной предпосылкой общего повышения жизнедеятельности птиц.

Их левого желудочка отходит единственная дуга аорты — правая, которая вскоре отдает парные безымянные артерии, в свою очередь делящиеся на парные сонные и подключичные артерии. Так снабжается кровью голова, пояс передних конечностей и сами конечности. Упомянутая дуга аорты огибает сердце с правой стороны и в виде спинной аорты тянется под позвоночником к хвостовому отделу тела. Спинная аорта путем ответвлений снабжает кровью внутренние органы и задние конечности с их поясом.

Из правого желудочка отходит легочная артерия, несущая венозную кровь.

Венозная кровь от головы собирается в парные яремные вены. Сливаясь с парным подключичными венами, они образуют левую и правую передние полые вены, изливающие кровь в правое предсердие.

Венозная система туловищной области весьма похожа на таковую рептилий. Основные отличия в том, что брюшная вена, образующая у рептилий вместе с некоторыми другими, более мелкими, венами аортную систему печени, функционально заменена копчиково-брыжеечной веной. Кроме того, воротная система почек частично редуцирована. Задние полые вены впадают в правое предсердие.

В связи с разделением большого и малого кругов кровообращения все органы омываются чистой артериальной кровью. Это обстоятельство, а также быстрая циркуляция крови и энергично идущий газообмен обусловливает высокую температуру тела, в среднем равную +42°С. У крупных видов она обычно равна +38…+40°С, а у мелких видов достигает +45°С.

Не менее важное и принципиально новое физиологическое свойство птиц заключается в появлении механизмов терморегуляции. При этом имеет место как химическая, так и физическая терморегуляция. Первая состоит в изменении интенсивности обмена, т. е. величины теплопродукции в зависимости от температуры внешней среды. Так, выпадение внешней температуры с +33 до +10С вызывает у воробья повышение потребления кислорода в 3 раза. Физическая терморегуляция заключается в изменении величины теплоотдачи. У птиц существенное значение имеет так называемая тепловая одышка ( или полипное), заключающаяся в учащении дыхания, что приводит к испарению влаги из органов дыхания и дыхательных путей. Этим путем, например, мелкие птицы могут рассеять около половины тепла, выделяющегося в результате обменных явлений. У крупных птиц рассеивание тепла этим путем может даже превосходить теплопродукцию. Благодаря этому, например, страусы и даже голуби могут выдерживать почти без перегревания температуру среды +51°С.